Si Singamangaraja XII

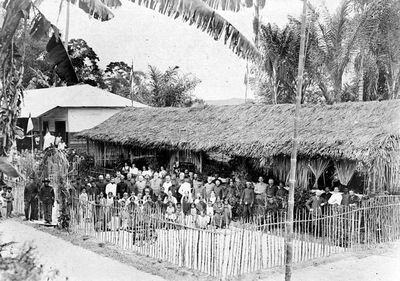

Berikut adalah catatan dalam penelitian Lifepatch mengenai Si Singamangaraja XII.

Tokoh

Si Singamangaraja XII

Si Singamangaraja XII lahir di Bakara, 18 Februari 1845 dengan nama Patuan Bosar yang kemudian digelari dengan Ompu Pulo Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, naik tahta pada tahun 1876 menggantikan ayahnya Sisingamangaraja XI yang bernama Ompu Sohahuaon, selain itu ia juga disebut juga sebagai raja imam.. Ia meninggal di Parlilitan, Dairi (sekarang termasuk dalam daerah kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara) pada tanggal 17 Juni 1907 (umur 62 tahun).

Pengangkatan Si Singamangaraja hanya dapat dilakukan oleh Si Onom Ompu (Si Enam Marga) – terdiri dari Bakkara, Sinambela, Sihite, Simanulang, Marbun dan Simamora melalui sebuah upacara margondang. Calon raja kemudian memohon kesiadaan pargonsi (penabuh gondang) untuk memainkan gondang agar dia bisa berdoa memohon turunnya hujan. Dia pun manortor. Biasanya, walaupun matahari panas mendenting, kekuatan “gaib” putra raja yang sedang manortor bisa membuat langit mendung dan hujan pun turun. Si Onom Ompu lalu menyambut hujan itu dengan seruan Horas! Horas! Horas!

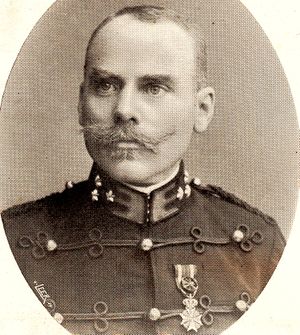

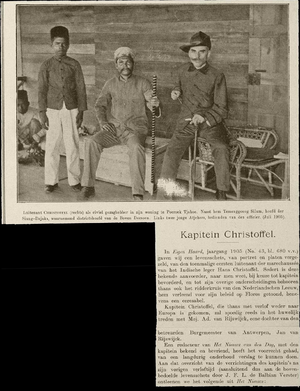

Hans Christoffel

Hans Christoffel dan koleksi artefak dari Indonesia di museum MAS, Antwerpen

koleksi museum sering memiliki cap bunga kolektor individu dan rasa. Namun ini bahkan lebih, ketika koleksi tertentu adalah bagian dari sejarah pribadinya juga.

Karir

Hans Christoffel lahir sebagai salah satu dari anak-anak Johann Christoffel dan Kathrina Battaglia, pada 13 September 1865. Mereka tinggal di Rothenbrunnen, Kreis Trins, kanton Graubunden, Swiss. Ini adalah masa sulit di wilayah tersebut. sumber daya pertanian yang langka setelah sejumlah kemunduran ekonomi. Kondisi memicu migrasi pemuda dari lembah. Christoffel pergi ke Italia, dan kemudian ke Jerman. Setidaknya dua anggota keluarga lainnya bermigrasi ke Antwerp, Belgia. Sebagai karir militer menarik baginya, dan setelah mempertimbangkan bergabung dengan tentara di British India, Hans menemukan dirinya di Kedutaan Besar Belanda di Hamburg. Ia menandatangani sebagai pribadi di Royal Dutch East Indies Army * pada bulan Februari 1885. Tentara ini dibentuk untuk “menenangkan” yang “Garland dari Zamrud”, Hindia Belanda. Itu dalam kenyataannya sebuah Legiun Asing. petugasnya lebih sering daripada tidak Eropa, tetapi jajaran rendah berasal dari “milik Belanda” koloni pada saat itu dalam waktu. Itu adalah kebijakan yang berdiri untuk menempatkan unit tentara dari asal yang berbeda di tempat di sebuah pulau tertentu. tanah air masing-masing berkisar antara Belanda dan Belgia di Barat, Gold Coast Afrika, dan Kepulauan Maluku di Timur. Pada paruh kedua abad ke-19, muncul pemberontakan nasionalis, meskipun jarang dan jauh antara pada awalnya, menjadi ancaman serius bagi kepentingan Belanda dagang penting. Dikenal sebagai “Kepulauan Rempah-Rempah”, koloni Belanda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi Belanda. Namun, keberhasilan komersial lama tersendat, disebabkan juga oleh masalah di rumah - setelah kemerdekaan Belgia. Bahkan, perekonomian pulau-pulau selama kuartal terakhir abad ke-19 dianggap berada di ujung pisau. Sebagian dari masalah adalah kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan pernah-dan tentara selalu mobile tentara dan administrator di tempat. Misi utama mereka adalah untuk memastikan aliran terganggu “Kolonial Barang” ke Eropa. Sebulan setelah penandatanganan, yang merekrut muda berlayar dari Rotterdam ke Batavia, sekarang Jakarta. Dia dianggap sebagai pria muda yang cerdas, dan akibatnya ditugaskan pekerjaan administrasi di Surabaya pada tahun 1892. Hal ini bertepatan dengan kerusuhan di Aceh, di pulau Sumatera. Dia menawarkan diri untuk peran yang lebih aktif, awal yang tepat dari apa yang akhirnya menjadi karir yang luar biasa dan bintang. Promosi datang secara berurutan, didorong oleh eksploitasi dan meningkatnya minat dari surat kabar Belanda saat itu. Tentara India Timur berjuang beberapa disebut “perang” di Aceh. Mereka semua berakhir dalam beberapa bentuk kebuntuan. Aceh adalah pijakan awal Islam di Nusantara, dan satu kaya untuk boot. Terletak dekat Selat Malaka, Kesultanan bisa membalas retribusi dari lalu lintas maritim dari Cina ke Barat, dan ekspor barang berharga seperti lada dan emas. The Aceh digunakan tabrak lari taktik pada tentara yang dilatih untuk melawan perang bergaya Eropa tertib. Akibatnya, sering ditembaki pada medan pasti asing. Christoffel menemukan dirinya menjadi bagian dari “perang pasifikasi” keempat. kopral itu menjadi, maka petugas surat perintah sersan mayor, maka letnan dua. Pada saat itu ia bergabung dengan jajaran pasukan Jenderal Van Heutz’. Dia ditugaskan tugas seperti keterangan dari kepala kebangkitan sulit dipahami, yang telah direcoki pemerintahan Belanda selama satu dekade atau lebih. Pada titik ini ia dihiasi untuk pertama kalinya, dan banyak lagi medali akan mengikuti. Pada tahun 1902 ia ditugaskan ke “Marsose”, sebuah unit yang baru terbentuk yang sering tidak jauh dengan gaun kode, dan menggunakan senjata lokal serta yang terbaru senjata berulang Eropa. Unit ternyata sangat sukses di bawah komando Christoffel ini. Populer dengan tentara, ia terkenal karena berpikir cepat dan ketekunan. Meskipun seorang pria bersuara lembut kecil dengan menusuk mata biru, ia menjadi semacam legenda dalam tentara. Koran-koran Belanda mulai mengambil berita. Pada tahun 1903 ia dipromosikan lagi, untuk Letnan Dua, menjadi yang pertama perwira non-Belanda naik ke peringkat itu. tugas baru diikuti. Dia menetap situasi di Kesultanan Aceh dengan menetralisir Sultan-Pretender dan komandannya Panglima Polem. tugas lain adalah “pasifikasi” dari Alas dan Gayo wilayah di Sumatera. Ini adalah daerah perbukitan yang sulit terjepit di antara kerajaan Aceh dan tanah Batak. The dua ratus Unit Marsose yang kuat sistematis diberantas semua kampung menentang. Ini adalah ringan dengan desa bambu dibentengi. Its pria dan wanita, mengenakan pakaian berkabung putih, berjuang tentara off dengan busur, tombak, pedang pendek dan front-loading senapan. Setelah senjata diam, desa itu sebenarnya diberantas - pria, wanita, kadang-kadang anak-anak dan hewan ternak juga. Tetapi tidak sebelum foto dan penghitungan itu terbuat dari korban di kedua belah pihak. komandan Christoffel ini, Van Daalen, mengeluh: “Christoffel terus menembak lama setelah saya diberi perintah untuk berhenti”. Tapi apakah mendapatkan Christoffel satu medali lagi. Dia secara luas ditakuti - yang buronan yang sempurna yang lebih suka menyerang mangsanya, dan menyelesaikan membunuh tanpa belas kasihan. Reputasinya darah-bernoda tumbuh di pulau-pulau, dan eksploitasi yang dipestakan di surat kabar rumah. Saat ini hilangnya keempat dari penduduk tanah Batak-Aceh mungkin akan dianggap genosida. setiap langkah Christoffel ini dianggap sebuah berita. Dia dipuji sebagai “The Flying Swiss”, merujuk pada posting bervariasi nya di nusantara. Di Kalimantan, ia dipasang sebagai kepala daerah. Tugas ini punya dia dipromosikan ke pepatah baru “Tiger dari Barito”, dan pangkat letnan, sekembalinya ke Aceh. Dia terluka beberapa kali oleh belati setan, pedang pendek dan bedil yang -already pada saat itu waktu-gairah mengumpulkan nya. Jenderal Van Daalen sebenarnya karakter menyendiri dan kompleks yang dibenci penduduk pulau-pulau dan mengambil minat yang tulus dalam budaya mereka pada waktu yang sama. Dia mendesak petugas untuk belajar bahasa lokal dan mengumpulkan benda-benda yang menarik. Di antaranya adalah berbagai jenis pedang lokal dan belati, tetapi juga tekstil dan perhiasan. Banyak dari ini diambil dari medan perang, “disumbangkan bawah paksaan” dan kemudian dilelang antara tentara, atau lebih sering daripada tidak, hanya membeli. Namun demikian, pencurian tubuh adalah pelanggaran dihukum. Van Daalen mengirim benda terbaik ke museum di Batavia, surplus pergi ke museum di rumah. Pada akhirnya, ini adalah asal untuk kepentingan tumbuh di masyarakat Sumatera. Sebelumnya, hanya Jawa, Bali dan Lombok telah menerima kepentingan ilmiah. Pada 5 Agustus 1905 ia berangkat ke Eropa, liburan pertama pada tahun-tahun. Dia tinggal setahun di Belanda, Belgia dan Swiss. (Tulisan diambil dari W.Durinx, Koleksi Christoffel di Museum Aan de Stroom, Antwerp, Belgia)

Ludwig Ingwer Nommensen

Ludwig Ingwer Nommensen (di daerah Batak dikenal sebagai Ingwer Ludwig Nommensen atau I.L. Nommensen; lahir di Nordstrand, Denmark (kini Jerman), 6 Februari 1834 – meninggal di Sigumpar, Toba Samosir, 23 Mei 1918 pada umur 84 tahun) adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak, Sumatera Utara. yang berasal dari Jerman, tetapi lebih dikenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaannya ialah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku bangsa Batak Toba yaitu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen (sekarang Wuppertal) untuk melamar menjadi penginjil. Selama empat tahun ia belajar di seminari zending Lutheran Rheinische Missionsgesellschaft (RMG). Sesudah lulus, ia kemudian ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. Ia ditugaskan oleh RMG ke Sumatra dan tiba pada tanggal 14 Mei 1862 di Padang. Ia memulai misinya di Barus dengan harapan akan mendapatkan izin untuk menetap di daerah Toba. Namun, pemerintah kolonial tidak mengizinkan dengan alasan keamanan. Oleh sebab itu, ia bergabung dengan penginjil-penginjil lain yaitu misionaris Pdt. Heyni dan Pdt. Klammer yang telah berada di daerah Sipirok yang setelah Perang Padri dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda. Di situ, sebagian dari penduduk sudah memeluk agama Islam sehingga kemajuannya lambat. Setelah berdiskusi dengan kedua misionaris ini, disepakati pembagian wilayah pelayanan, bahwa Nommensen akan bekerja di Silindung.

Kunjungan pertama ke Tarutung dilakukan pada 11 November 1863. Pada kunjungan pertama ini, Nommensen diterima oleh Ompu Pasang (Ompu Tunggul) kemudian tinggal di rumahnya yang daerahnya masuk dalam kekuasaan Raja Pontas Lumban Tobing. Dari sini Nommensen kemudian kembali ke Sipirok untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelayanannya.

Pada pertengahan tahun berikutnya, 1864, Nommensen dengan membawa semua perlengkapannya berangkat kembali ke Tarutung, dan tiba di Tarutung pada tanggal 7 Mei 1864. Nommensen kembali ke rumah Ompu Pasang (Ompu Tunggul), tetapi dia ditolak. Di Onan Sitahuru, Nomensen duduk dan merenung di bawah sebatang pohon beringin (hariara) untuk memikirkan apa yang akan dia perbuat. Nommensen lalu pergi ke desa lain dan sampai ke di desa Raja Aman Dari Lumban Tobing. Nommensen berharap Raja Aman Dari Lumbantobing dapat mengizinkannya tinggal di atas lumbung padinya. Akan tetapi Raja Aman Lumbantobing sedang pergi kedesa lain membawa isterinya yang sedang sakit keras. Melalui seorang utusan, Nommensen menyampaikan niatnya ini kepada Raja Aman Lumbantobing, akan tetapi Raja Aman Lumbantobing menolak. Nommensen kemudian meminta utusannya ini untuk kembali menemui Raja Aman Lumbantobing untuk kedua kalinya dengan pesan, “bahwa sekembalinya Raja Aman ke desanya, penyakit istrinya akan hilang”. Raja Aman kemudian berkata, apabila perkataan Nomensen itu benar, maka dia akan mengizinkan Nomensen tinggal dirumahnya. Penyakit istri Raja Aman sembuh. Raja Aman Lumbantobing kemudian mengizinkan Nomensen tinggal di rumahnya.

Karena kehadiran para misionaris tidak disetujui oleh sebagian raja, terutama oleh mereka yang berpihak pada Si Singamangaraja XII, maka pada bulan Januari 1878, Singamangaraja sebagai raja yang, menurut pengakuannya sendiri, memiliki kedaulatan atas Silindung, memberi ultimatum kepada para zendeling RMG untuk segera meninggalkan Silindung. Pada akhir Januari, Nommensen meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengirim tentara untuk segera menaklukkan Tanah Batak yang pada saat itu masih merdeka. Pada awal tahun 1878, pasukan pertama di bawah pimpinan Kapten Scheltens bersama dengan Kontrolir Hoevell menuju Pearaja dan disambut oleh Nommensen. Antara Februari hingga Maret, 380 pasukan tambahan dan 100 narapidana didatangkan dari Sibolga. Februari 1878, ekspedisi militer untuk menumpaskan pasukan Singamangaraja dimulai. Penginjil Nommensen dan Simoneit mendampingi pasukan Belanda selama ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Toba I. Keduanya menjadi penunjuk jalan dan penerjemah, serta malah dianggap ikut berperan dalam menentukan kampung-kampung mana yang akan dibakar. Sesudah ekspedisi militer berakhir, puluhan kampung, termasuk markas Singamangaraja di Bangkara dibumihanguskan. Atas jasa membantu pemerintah Belanda, pada 27 Desember 1878, Nommensen dan Simoneit menerima surat penghargaan dari pemerintah Belanda, ditambah uang tunai sebanyak 1000 gulden.

Lokasi dan Tempat

Bakkara

Bakkara (Bakara) adalah nama sebuah wilayah di pinggiran baratdaya Danau Toba, dekat Muara dan dalam wilayah administratif Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Bakkara dibelah oleh dua aliran sungai besar yang berair deras. Sungai terbesar yang dominan adalah Aek Silang yang bersumber dari air terjun yang tercurah dari bentangan perbukitan. Sungai kedua yang lebih kecil bernama Aek Simangira. Keduanya mengaliri beberapa desa dan bermuara di Danau Toba.

Bakkara sendiri dikenal sebagai pusat Kerajaan Dinasti Si Singamangaraja dan juga tempat lahirnya raja Si Singamangaraja. Di daerah ini masih dapat dijumpai tempat - tempat yang berkaitan erat dengan baik kisah maupun mitos Kerajaan Dinasti Si Singamangaraja.

Istana Kerajaan

Tombak Sulu Sulu

Tombak Sulu Sulu adalah tempat kelahiran Si Singamangaraja I.

Sionom Hudon

Sionom Hudon merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pada zaman Belanda, desa ini masuk keresidenan Tapanuli dengan ibu kota Sibolga distrik Barus Hulu (boven barus) pusat pemerintahan kota Barus. Di desa inilah Si Singamangaraja XII gugur dalam peperangan melawan Belanda. Beberapa peninggalan bersejarah masih dapat ditemui di desa ini, salah satunya adalah makam/tempat meninggalnya dan juga markas terakhir Si Singamangaraja XII.

Markas

Makam/Tempat Meninggal Si Singamangaraja XII

Aek Sibulbulon

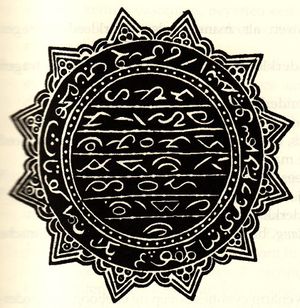

Artefak

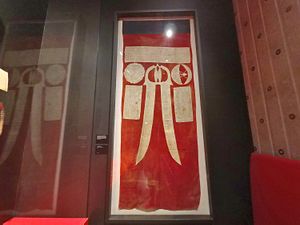

Bendera Kerajaan Dinasti Si Singamangaraja XII

Bendera Kerajaan Dinasti Sisingamangaraja XII adalah bendera atau lambang yang digunakan oleh Si Singamangaraja XII pada masa kerajaannya di tanah batak. Menurut berbagai sumber, gambar bendera Si Singamangaraja XII dapat kita temui di Makam Sisingamangaraja XII di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara dan juga di Monumen Sisingamangaraja XII di Tarutung, Tapanuli Utara hingga bendera Sisingamangaraja XII yang ditemukan oleh Belanda di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bendera Kerajaan Dinasti Si Singamangaraja XII juga ditemukan lifepatch ketika menjalani residensi singkat di Belgia yang menjadi salah satu program Europalia Arts Festival 2017. Bendera tersebut memiliki detail yang sedikit berbeda dengan warna hitam yang terdapat di bagian atas bendera, serta tulisan - tulisan dalam aksara Batak di bendera tersebut. Bendera ini sekarang menjadi koleksi MAS di Antwerp Belgia.

Dalam penelitian lifepatch ke Sumatera Utara, Raja Tonggo yang merupakan keturunan dari Si Singamangaraja XII mengakui bahwa keluarga Raja juga memiliki Bendera Kerajaan Dinasti Si Singamangaraja XII. Bendera tersebut masih disimpan oleh keluarga raja beserta dengan peninggalan Dinasti Kerajaan Dinasti Si Singamangaraja XII lainnya. Namun dalam pertemuan dengan Lifepatch, Raja Tonggo menyebutkan bahwa tidak ada satupun barang pribadi Si Singamangaraja XII dimiliki oleh keluarga hingga saat ini. Barang pribadi milik Si Singamangaraja XII diyakini telah diambil oleh pihak Belanda pada waktu kematiannya di dusun Sindias, Parlilitan.

Arti gambar-gambar dalam bendera

Berikut arti gambar - gambar dalam bendera sesuai dengan bendera kerajaan Dinasti Si Singamangaraja XII yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Si Singamangaraja XII.

: warna putih menggambarkan "Partondi Hamalimon" yakni mengambarkan tetang agama (Beriman Suci).

: warna putih menggambarkan "Partondi Hamalimon" yakni mengambarkan tetang agama (Beriman Suci). : warna merah merah disebut "Parsinabul dihabonaran" adalah berarti menjunjung tinggi kebenaran, atau pembela keadialan dan kebenaran.

: warna merah merah disebut "Parsinabul dihabonaran" adalah berarti menjunjung tinggi kebenaran, atau pembela keadialan dan kebenaran. : disebut "Sirungnungi na dapot bubu" adalah pisau kembar menggambarkan keadilan sosial, juga melepaskan yang terpasung dan memerdekakan yang tertindas.

: disebut "Sirungnungi na dapot bubu" adalah pisau kembar menggambarkan keadilan sosial, juga melepaskan yang terpasung dan memerdekakan yang tertindas. : bulat warna putih mengambarkan "Mataniari Sidompahon" adalah matahari yang tidak bisa ditentang yang menggambarkan kekuasaan Sisingamangaraja.

: bulat warna putih mengambarkan "Mataniari Sidompahon" adalah matahari yang tidak bisa ditentang yang menggambarkan kekuasaan Sisingamangaraja. : delapan sudut ini mengambarkan delapan penjuru angin (desa Naualu) dukungan dari delapan desa.

: delapan sudut ini mengambarkan delapan penjuru angin (desa Naualu) dukungan dari delapan desa.

Malim

Ugamo Malim adalah agama asli yang dianut Bangso Batak sebelum agama Islam, Kristen dan Katolik dianut sebagian besar Batak Toba. Penganut Ugamo Malim disebut Parmalim, pimpinan tertinggi Ugamo Malim adalah Raja Sisingamangaraja I-XII. Saat ini Parmalim yang tersisa di Tano Batak hanya sekitar 10.000 orang. Ugamo Malim terpusat di Huta Tinggi, Laguboti Kabupaten Tobasa. Pimpinan Parmalim bernama Raja Marnangkok Naipospos, meneruskan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja Sinambela XII.

Yang menarik adalah Ugamo Malim ini memiliki banyak kesamaan dan kemiripan dengan Agama Yahudi Kuno. Ugamo Malim telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh Leluhur Bangso Batak (30-35 generasi) berdasarkan Tarombo (Silsilah) yang dimiliki Bangso Batak, satu generasi sekitar 25 tahun.

Tuhan dalam kepercayaan Malim adalah "Debata Mula Jadi Na Bolon" (Tuhan YME) sebagai pencipta manusia, langit, bumi dan segala isi alam semesta yang disembah oleh "Umat Ugamo Malim" ("Parmalim"). Agama Malim terutama dianut oleh suku Batak Toba di provinsi Sumatera Utara. Sejak dahulu kala terdapat beberapa kelompok Parmalim namun kelompok terbesar adalah kelompok Malim yang berpusat di Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir. Hari Raya utama Parmalim disebut Si Pahasada (yaitu '[bulan] Pertama') serta Si Pahalima (yaitu '[bulan] Kelima) yang secara meriah dirayakan di kompleks Parmalim di Huta Tinggi.

Desa Naualu

Desa Naualu mempunyai arti sebagai penjuru dunia, atau delapan arah mata angin. Hal ini menjadi bukti bahwa bangsa Batak dahulu telah mengenal delapan mata angin. Simbol Desa Naualu sering sekali dapat dijumpai pada Gorga di Rumah Adat Batak maupun artefak lainnya. Berikut delapan arah mata angin menurut Batak:

- Purba disebelah Timur sebagai simbol dimulainya kegiatan kehidupan dibumi dimana Matahari mulai menampakkan sinar keemasan, maka terciptalah unsur ‘Emas’ mewakili arah mata angin ini.

- Anggoni disebelah Tenggara, dimana matahari sudah naik condong ke arah yang menyinari bumi dengan warna yang lebih merah dari emas maka terciptalah unsur ‘Suasa’.

- Dangsina diarah Selatan menggambarkan matahari sudah memancarkan sinar kehidupan berwarna terang benderang maka terciptalah unsur ‘Perak’.

- Nariti disebelah Barat Daya menggambarkan suasana Matahari berada pada posisi hampir tegak lurus di atas kepala sehingga cahaya yang dipancarkan begitu terik yang akan menguji ketahanan bumi sehingga tanah menjadi ‘Batu’.

- Pastima disebelah Barat menggambarkan posisi matahai berada tepat di atas kepala sehingga seluruh energi matahari secara penuh mengenai permukaan bumi yang mengakibatkan batu menjadi hitam, maka terciptalah ‘Timah’.

- Manabia disebelah Barat Daya dipengaruhi oleh pergerakan matahari yang mulai condong ke arah terbenam sehingga sinar matahari perlahan akan mengurangi intensitasnya dan warna mulai menuju kemerahan redup, maka unsur bumi tercipta menjadi ‘Tembaga’.

- Utara yang berada di arah Utara dipengaruhi oleh pergerakan sinar matahari yang semakin condong tenggelam, maka unsur bumi tercipta menjadi ‘Besi’.

- Dan terakhir adalah Desa Irisanna di arah Timur laut dimana posisi matahari tinggal selangkah lagi untuk istirahat menghidupi bumi, maka unsur bumi tercipta menjadi ‘Kayu’.

Lagu "Aek Sibulbulon"

Sebuah lagu mengenai Si Singamangaraja XII yang diciptakan oleh Marco Sitompul. Lagu ini menceritakan kisah kematian Si Singamangaraja XII yang diceritakan turun temurun. Berikut lirik lagu tersebut beserta terjemahannya.

di aek sibulbulon i. (Di Aek Sibulbulon)

huta sionom huduon i. (Desa Si Onom Hudon)

disi do parlao ni oppu i. (Di situlah Oppu (Kakek = panggilan hormat untuk orang yang lebih tua, dalam hal ini Si Singamangaraja XII) itu pergi)

sisingamangaraja i. (Si Singamangaraja XII)

dihaol do boru na i. (Di peluk lah anak perempuannya

boru lopian nauli. (Putri Lopian yang cantik)

disii tarmudar oppu i. (Ketika itulah Oppu ternodai Darah)

subang naso halaosan i. (Pantangan yang tidak boleh dilanggar)

raja na sian bakkara. (Raja dari Bakkara)

raja namarsahala i. (Raja yang Kudus)

uju mangalo musu i. (Saat melawan musuh)

mulak tu nampunasa i. (Pulang ke sang Pemilik)

poda dohot tona na i. (Ajaran dan pesannya)

ikkon ingot di roha i. (Harus diingat dalam benak)

hita na tinadikkon na. (Kita yang ditinggalkannya)

taihuthon na nidok na i. (Kita ikuti yang dikatakannya)

pabolas sude hita disi. (Memperbolehkan kita semua disitu)

diparlao ni oppu ujui. (Kepergian Oppu kita dahulu)

taingot ma raja ta i. (Kita ingat lah Raja kita)

na humonghop di bangso na i. (Yang membela bangsanya)

Perang Tapanuli / Perang Batak (1878 - 1907)

Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung, dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Rhijnsnhezending, dengan tokoh penyebarnya Nommensen (orang Jerman). Raja Si Singamangaraja XIII memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama tujuh tahun di daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong-borong, Balige Laguboti dan Lumban Julu.

Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakkara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Si Singamangaraja XII terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda, dibawah pimpinan Van Daalen dari Aceh Tengah, melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, Pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Si Singamangaraja XII serta dua orang anaknya, sementara itu Si Singamangaraja XII dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah, dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Si Singamangaraja XII gugur bersama dengan putrinya Lopian dan dua orang putranya Sutan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Si Singamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Tapanuli.

Referensi dan Pranala Luar

- Peran Zending dalam Perang Toba, catatan oleh Uli Kozok

- E-book "Utusan Damai di Kemelut Perang - Peran Zending dalam Perang Toba" ditulis oleh Uli Kozok

- KOLONE MACAN (Unit Khusus MARSOSE yang terkenal Kejam dan Bengis) di Blogspot

- Perpustakaan Digital Museum Wereld Culturen

- Perpustakaan Digital KITLV

- Wawancara dengan Raja Napatar, Blogspot

- Fiksi keberadaan foto Sisingamangaraja XI

- The mysterious death of a priest prince

- Senjata tradisional Sumatera Utara

- Batak Sebagai Nama Etnik Dikonstruksi Jerman dan Belanda

- Parbaringin di Gobatak.com

- Gorga Batak di Gobatak.com

Pameran

Tano Toba Saga

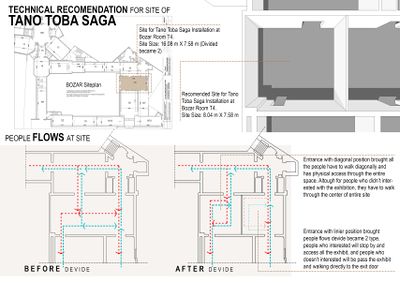

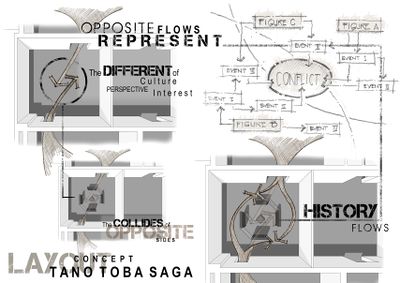

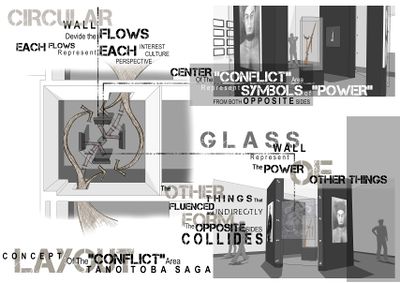

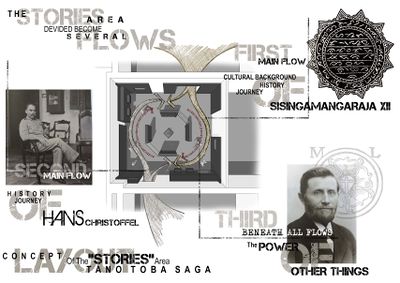

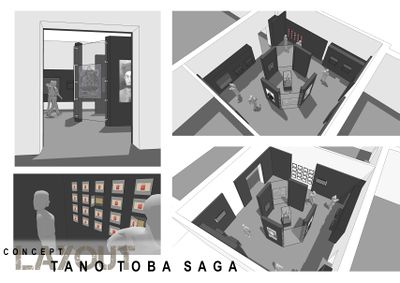

Tano Toba Saga adalah judul utqmq pameran yang dilakukan di Palais des Beaux-Arts (BOZAR) Brussels-Belgia. Dalam pameran tersebut, Lifepatch mencoba menghadirkan kembali fragmen-fragmen sejarah di Tano Toba (Tanah Toba) antara 1878 - 1907. Terutama berbagai sejarah yang terkait dengan Si Singamangaraja XII, Hans Christoffel, dan Ludwig Ingwer Nommensen. Dalam proses penyusunan desain pameran Tano Toba Saga, terdapat konsep desain yang dipilih berdasar berbagai temuan sebagai hasil riset yang dilakukan berdasar literatur dan kunjungan ke tempat-tempat yang terkait di Tanah Toba.

- Dokumentasi Proses Desain Pameran Tano Toba Saga Di Rumah Lifepatch

Konsep Dasar Desain Pameran Tano Toba Saga

Konsep desain dari Pameran Tano Toba Saga di ruang T4 Dalam Palais des Beaux-Arts (BOZAR) Brussels-Belgia

- Alternatif 1 Konsep Desain Pameran Tano Toba Saga